話題提供:大隅典子

2024年12月15日に自在ホンヤク機に関するELSIセッションを東京大学駒場キャンパスで開催しました。

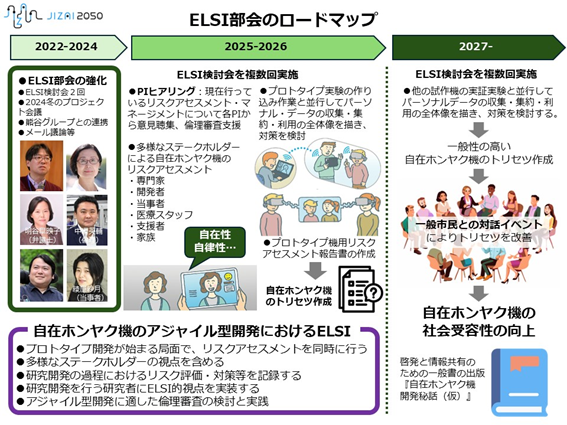

セッション冒頭でELSI部会のロードマップを掲げ、将来的には啓発と情報共有のための一般書出版も視野に入れながら、自在ホンヤク機が社会実装されるまでの道のりを示しました。

自在ホンヤク機の研究開発は、最初の使用者と想定されている自閉スペクトラム症(ASD)の当事者の方々を含む、多様なステークホルダーの視点を取り入れたアジャイル型開発で進められています。

部会には外部有識者として弁護士の明谷早映子先生(東京大学大学院医学系研究科利益相反アドバイザリー室)、医療倫理の専門家である中澤栄輔先生(東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野)が参加し、この日も明谷先生から「アジャイル型開発に適した倫理審査」について次のような解説がありました。

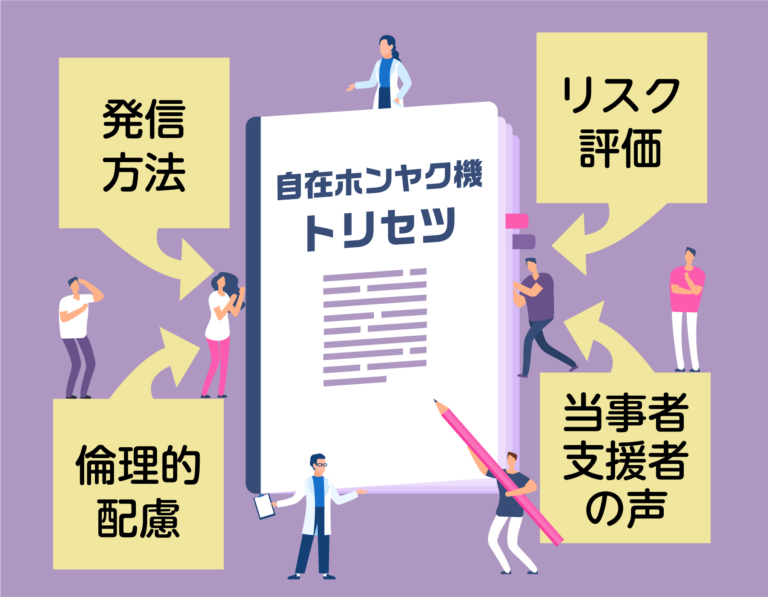

「自在ホンヤク機の研究開発にあたり現在、各研究者が実際に取り組んでいること、当事者との関係性においてどのようなことに気をつけて研究計画を立てているか、ヒアリンデータ・音声データ・生体的なデータを取り扱う際のリスク管理や論文で外部に発信する時は、どのような点に気をつけているか等の情報を調査・収集する必要がある。同時にそうした研究者・医師側の配慮が実際に当事者や支援者の方々に響いているのかを検証していくことが、自在ホンヤク機が仕上がったときの”トリセツ”作成にも活かされる。…本プロジェクトは研究開発段階で当事者も入れた形で行っているため、ウォーターフォール型の倫理審査ではなく、アジャイル型開発に適した倫理審査が必要となる。ただし開発には情報のセキュリティやAI倫理も関わってくるため、情報系研究者など第三者を入れることも検討事項の一つとして考えている。」

続いて中澤先生からPPI(Patient and Public Involvement)について「トップダウン型プロジェクトの中にはPPIを実装しているものもあるが、非常に少なく、本プロジェクトのような〈当事者たちが研究計画に参加する〉上流のインボルブメントに取り組むPPIは先駆的かつチャレンジングなもの」という説明がありました。

また、アジャイル型研究開発における倫理審査は「非常に難しいタイプの倫理審査であり、倫理審査がボトルネックになって研究開発の進展を妨げないようサポートさせていただきたい」と述べられました。

具体的な一案としては「マスタープロトコルリサーチという手法があり、広義なプロトコルを作っておいて、その大きな枠組みの中で個々の研究を詰めていくタイプの倫理審査が本プロジェクトには適しているのではないか」と提案。さらに難易度の高い倫理審査を実践するため、倫理審査委員会や担当者と密にやりとりをしていく必要性を強調されました。

そのあとは質疑応答。「通常、大学は学部や学科ごとにそれぞれの倫理基準があるのに対して、新しい試みである自在ホンヤク機の倫理審査はどこに基準を置いたらいいのか」という質問に対し、「ASDの方々を対象に含むので医学系が中心になるのが妥当ではないか」という回答があったほか、今後予想される臨床研究の進め方などについて前向きな意見交換が行われました。

後半は、MS9 (ムーンショット目標9)ELSIガイドライン要約版について原塑先生から説明がありました。MS9 ELSIガイドラインには「MS9の研究開発・社会実装で尊重すべき6つの価値」と「MS9が研究成果の社会実装段階において守るべき原則」が記載されています。

自在ホンヤク機の開発に関わる全員がそれらのガイドラインを理解し、記載されている価値や規範を満たすため、この日はガイドラインが示すチェック項目を皆で一つずつ確認していく工程が行われました。

なかには「〈個人の個性に応じた経時的な成長〉という表現は、成長を一方向として捉えているのではないか。〈個性に応じたwell-beingあるいはwell-going〉などの表現の方が適しているのではないか」といった改訂案なども示され、大人数が拠り所とするガイドラインだけに一文一文が慎重に検討されていきました。

以上で本セッションは終了。アジャイル型研究開発における倫理審査の新規性を皆が共有したうえで、この後に控える各種計画書の策定に向けて各自が動き出しています。