2025年7月30日

話題提供:大隅典子・原塑

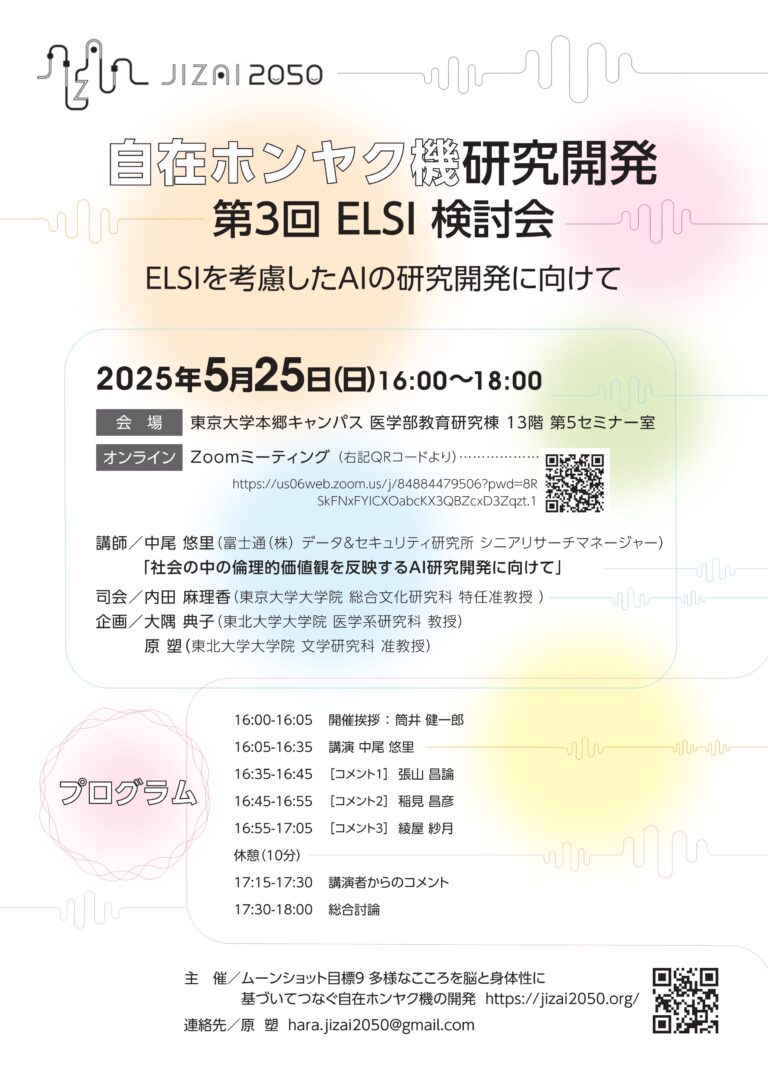

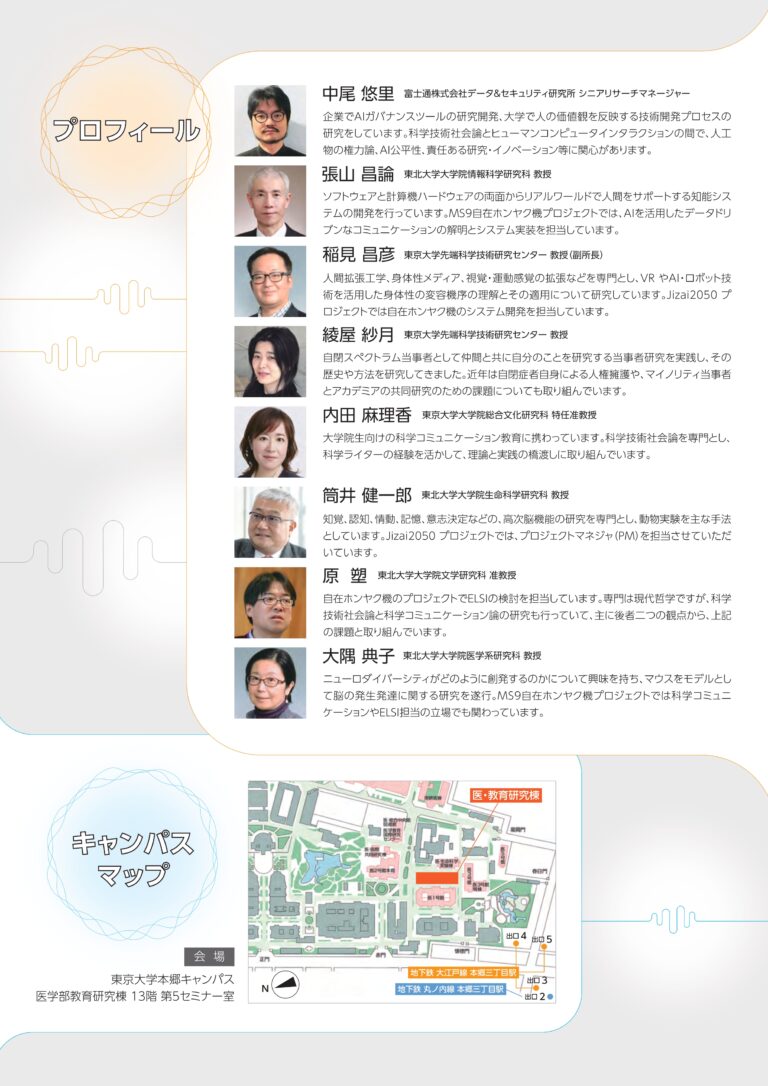

5月25日東京大学本郷キャンパスの医学系研究科において、第三回ELSI検討会「ELSIを考慮したAIの研究開発に向けて」を実施しました。この副題にある通り、自在ホンヤク機にAIが内蔵されることを見据えて、機器を開発する際に念頭におくべき価値と、その価値を尊重した研究開発をするための手法を学び、検討することがこの検討会の趣旨でした。講演者の中尾悠里先生は、富士通株式会社、富士通研究所にお勤めの技術者であると同時に、科学技術社会論の研究者でもあり、政府が設置している審議会においてAIの推進・規制のための制度的枠組みの検討やガイドラインの策定・改訂作業に携わっていらっしゃいます。検討会全体の司会は、中尾先生と同じく科学技術社会論を専門とし、東京大学科学技術コミュニケーション部門で、科学コミュニケーションの実務と研究、教育を行っている内田麻理香先生でした。

冒頭、筒井健一郎先生からご挨拶をいただいた後、中尾先生が「社会の中の倫理的価値観を反映するAI研究開発に向けて」というタイトルでご講演されました。その後で、自在ホンヤク機研究開発チームから、張山昌論先生、稲見昌彦先生、綾屋紗月先生がコメントし、参加者全員で議論しました。最後に、大隅典子先生が閉会のご挨拶をされ、散会となりました。

中尾先生の議論の出発点にあるのは、社会と個人、技術が相互作用する現代社会において、技術開発の方向づけは専門家や行政が独占的に決めるのではなく、民主主義的な手続きによって、一般の人々の意向や価値を取り入れながら行う必要があるという考えです。AIの開発において、AIが公平に作られ、公平な出力を出し(fairness:公平性)、AIの意志決定の仕組みが人間にも理解可能なものである(transparency:透明性)ことが必要ですが、それに加えて何より、企業や組織が、AIが組み込まれたシステムの挙動や結果に対する責任の担い手になること(accountability:説明責任/答責性)が重要です。この企業・組織の答責性を実現するために、行政による制度化が進められ、企業内で、AI倫理を考慮したガバナンス体制が作られています。ただ、このトップダウン型のガバナンスだけでは不十分であり、機器の使用者と一般の人々のニーズや懸念、価値を、AIの研究開発の初期段階から考慮するために、アップストリーム・ガバナンスとミッドストリームガバナンスを融合させた新たなガバナンス方式を作る必要があります。このことを視野に入れて、中尾先生は、“Reflexive Co-Design” と呼ばれる、多様な参加者から、情報技術に関する倫理的価値を聞き出すためのワークショップの実施手法を開発しています。この研究は以下の論文にまとめられています(Nakao, Yuri, 2005: “Reflexive co-design: A participatory design protocol for socially responsible information technology based on responsible research and innovation” International Journal of Human-Computer Studies, vol. 203: Available at SSRN 4883264)。

中尾先生のご講演に続くパートでは、張山先生が倫理的諸価値、つまり公平性、答責性、透明性をAI開発において尊重・実現するための具体的な手続きや実施方法について質問されました。さらに、稲見先生が表現機の開発、綾屋先生が研究への当事者参画について説明された後、それを受けて、中尾先生が、自在ホンヤク機の研究開発におけるELSIについて見解を述べ、最後に、参加者すべてで討論を行いました。

検討会実施当日は、建物の外では東京大学五月祭が行われていて、華やかだったのですが、医学系研究科建物の上層階には私たち以外の人の気配はなく、AIのELSIを集中して議論するには好適でした。検討会はハイブリッド形式で行われました。教室を確保し、配信システムを設定していただいた中澤栄輔先生には深く御礼申し上げます。